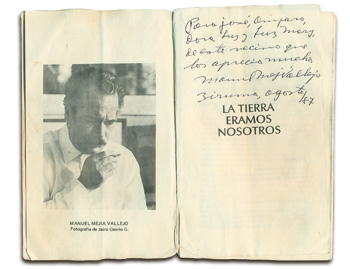

Amparo de Jesús Rodas nació el viernes 3 de marzo de 1950 en Valparaiso. Es la diecisiete, entre varones y niñas, de los veinte hijos que tuvieron Carlos Emilio Rodas y María Edelmira Osorio. Amparo –todavía no la llamaban “la Tata”, eso vino casi treinta años después– se casó a los diecinueve con José Colorado, un hombre que la doblaba en edad y a quien siempre llamó “mi amor”. Seis meses después del matrimonio, su suegra, que trabajaba con la familia del escritor Manuel Mejía Vallejo, les dijo que había hablado de ellos con la familia Mejía y que, si querían, podían trabajar como mayordomos en Ziruma, la finca del escritor en cercanías de la represa de La Fe.

Amparo no pensó en ese momento lo importantes que serían los veinte años siguientes. No solo por la posibilidad de vivir cerca de una de las figuras más importantes de la literatura colombiana, de su espacio vital, de escuchar desde las seis de la mañana, todos los días, el teclear incesante de su máquina de escribir, de verlo conversar con sus amigos, de cocinar los platos que al escritor más le gustaban –como “la sopita de vitorita, porque es de la ‘vitoria niña’ que esa sopa es buena”–, sino porque allí confirmaría con el pasar de los días, y de ver trabajar en sus lienzos a Karen y Freddy, dos gringos pintores invitados del maestro, que la pintura le gustaba y que no le quedaba difícil pintar las flores del jardín, o las mariposas que volaban por todas partes, o las procesiones de Semana Santa o los balcones de la plaza, siempre con flores, que recordaba de su niñez en Fredonia.

Y ratificó su habilidad innata para cocinar. Aprendió a recrear en la cocina platos que vienen con receta y que ella aumenta o disminuye para darles su toque personal, pero, como buena artista, segura de su sentimiento y habilidad, no escribe sus recetas. Lo sabe ahora, o quizá lo supo desde siempre, el camino que cada receta debe tomar, nunca es el mismo.

Muy niña dejó Valparaíso y fue a vivir con su familia en Fredonia. Allí vivió hasta los catorce años. Allí descubrió que le gustaban los trabajos manuales y del campo y ayudaba a su papá en las cosechas de café colectando los granos de abajo de las matas porque él no la dejaba hacerlo con los de arriba. De esos años recuerda que muchas veces, parada en un taburete porque no alcanzaba la altura de la olla, era ella quien hacía los frisoles para la familia. De esos años, con seguridad, viene su secreto para que unos frisoles sean inolvidables: “la calma, no los apuro, los dejo sazonar hasta que calan en el momento preciso y todos los días no es igual”, dice.

–“El Señor Caído que pintó hace unos treinta y cinco años está en mi casa, es de Luz Elena mi esposa”, le digo. “Era el Señor Caído de mi papá”, recuerda. El mismo Señor Caído al que pidió con fervor, cuando era niña, que su padre la dejara ir para el convento, pero él no la dejó. Pocas pinturas quedan de aquellos primeros años porque los cuadros que pintaba los enrollaba y los guardaba, por eso se perdieron. “Nada de eso era para mostrar”, dice. Manuel Mejía Vallejo y su esposa Dora Luz Echeverría presintieron su talento y organizaron, con quince de sus obras, una exposición en una sala de la ciudad; corría la segunda mitad de los años setenta: “… se vendieron todos”, cuenta Amparo.

–“El Señor Caído que pintó hace unos treinta y cinco años está en mi casa, es de Luz Elena mi esposa”, le digo. “Era el Señor Caído de mi papá”, recuerda. El mismo Señor Caído al que pidió con fervor, cuando era niña, que su padre la dejara ir para el convento, pero él no la dejó. Pocas pinturas quedan de aquellos primeros años porque los cuadros que pintaba los enrollaba y los guardaba, por eso se perdieron. “Nada de eso era para mostrar”, dice. Manuel Mejía Vallejo y su esposa Dora Luz Echeverría presintieron su talento y organizaron, con quince de sus obras, una exposición en una sala de la ciudad; corría la segunda mitad de los años setenta: “… se vendieron todos”, cuenta Amparo.

Así transcurrieron veinte años. Entre salidas a cazar armadillos con José, cuidar la finca, cocinar platos exquisitos para la familia del maestro y pintar por las noches porque de día no le quedaba tiempo, tuvo dos hijas: Dora Luz y Luz Mery. Fueron años inolvidables.

Cuando regresó a Medellín, trabajó tres años en un restaurante por la Avenida Oriental; en poco tiempo cambió los platos del menú y logró que los clientes entraran a la cocina a felicitarla. Ese trabajo la alejó de la pintura y durante esos años no pintó.

Un día Dora Luz Echeverría, ya viuda, la llamó para preguntarle si quería trabajar en la casa de Alberto Arango, un amigo arquitecto, quien venía de tener un hijo. Amparo aceptó y comenzó a ser “La Tata” porque los hijos de la familia, con quienes ha convivido los últimos veinte años, la llamaron así. Y volvió la pintura, ahora dedica algunas horas en las tardes a pintar; y también volvió su manera de cocinar. Cada vez que en casa le piden una receta, ella la hace como le sugiere el momento y siempre es un éxito. La Amparo de los años de Ziruma, la finca de don Manuel, como lo llama, ahora es “la Tata”. Con seguridad es hoy la misma pintora y cocinera, la artista, que ha sido desde siempre.